Il Castellano di Barengo e la Via dei Sette Venti

puntata 1

A Melegnano, nel 1449 Zanardo Tornielli venne investito dei feudi di Barengo e Briona da Francesco Sforza, per aver combattuto fedelmente al suo fianco negli ultimi anni. Così iniziò la casata dei Tornielli a Barengo. L’allora Giovanni Bagnazio si trovava ancor bimbo nel paese d’origine, Rasco di Valduggia in Valsesia, insieme al padre Vercello, e certo non sapeva quanto quell’atto avrebbe interessato la sua vita. Eppure, solo dodici anni dopo, era al servizio di Giovanni Tornielli, figlio di Zanardo, a sovrintendere l’amministrazione e i lavori di ricostruzione del paese e delle Rocche di Barengo e Briona.

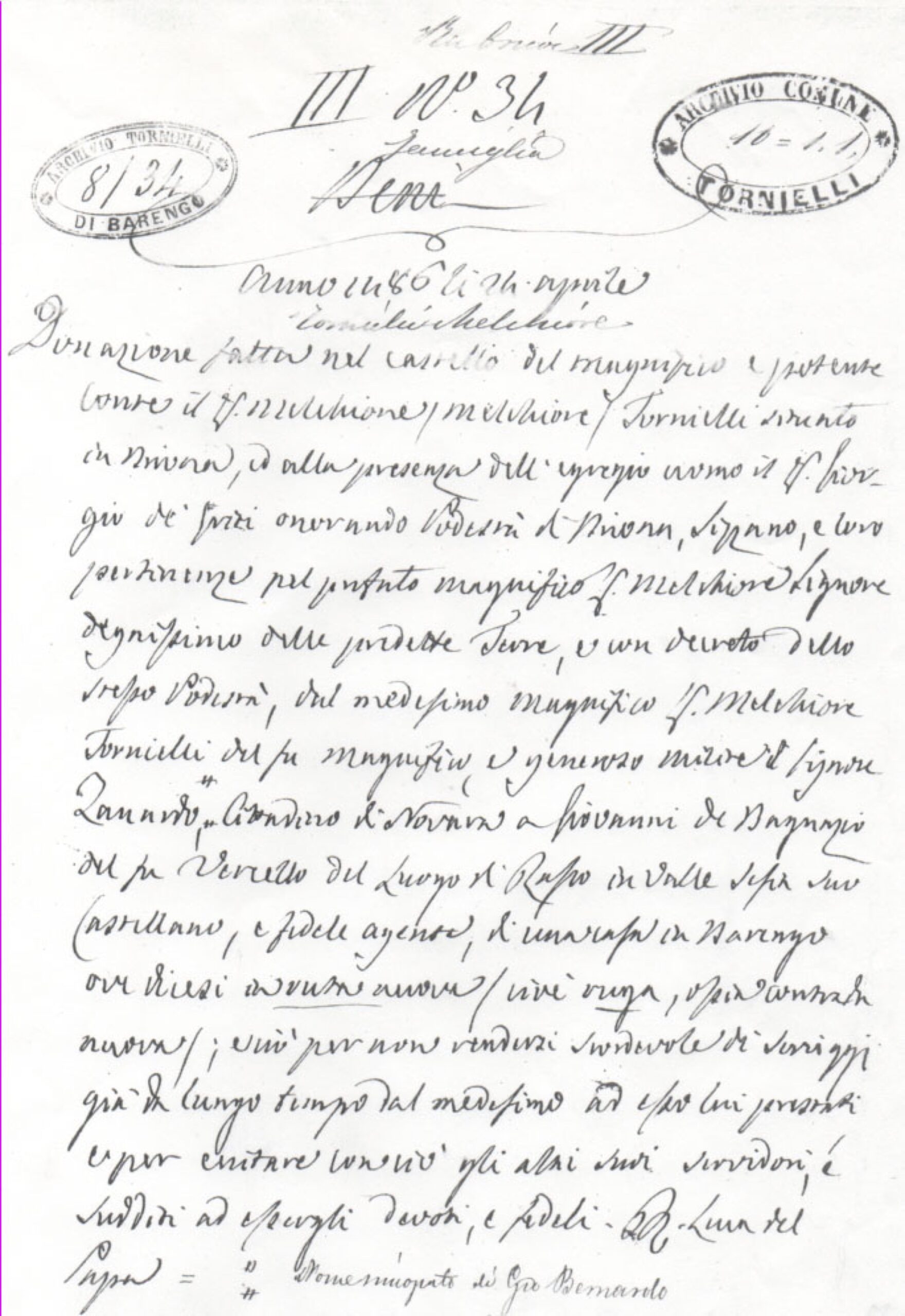

Nel 1481, alla morte di Giovanni Tornielli, gli Sforza riconfermarono al figlio Melchiorre l’investitura dei feudi come nel 1449; così il potente e “magnifico” Melchiorre riuscì a terminare la costruzione degli stupendi esemplari delle due rocche. Ma quel giorno no, quel giorno proprio Giovanni Bagnazio, del fu Vercello di Rasco, non se lo sarebbe più dimenticato. Il 26 aprile 1486 il magnifico conte Melchiorre Tornielli volle dimostrare al fedele uomo d’arme, conosciuto come il Castellano di Barengo, la riconoscenza dei servizi prestati in 25 anni di lavoro. Con una importante cerimonia seguita dal podestà Giorgio Gritta, Melchiorre Tornielli donò al buon Bagnazio una dimora antica e signorile in “ruga nova”, la nuova contrada di Barengo.

L’emozione e l’onore furono grandi e pensò al suo paese lontano e a quanto sarebbe stato felice suo padre se fosse stato ancora in vita. E così si trovò il giorno seguente a passeggiare di mattino presto in “ruga nova” intorno a questo edificio, per capirne le fattezze, l’effettivo valore e forse come poterlo meglio utilizzare. Una cosa lo colpiva: l’aria che passava in quella via e dall’angolo girava intorno alla casa, un punto particolare del paese noto come “la via dei sette venti”, situato in zona aperta con pochi edifici dove le correnti arrivavano da diverse direzioni. Si rallegrò che l’aria di fine aprile fosse così tiepida.

Pochi giorni dopo il potente Melchiorre venne a mancare e il 23 febbraio 1487, i figli Manfredo, Guido e Florio Tornielli si ritrovarono nel castello di Barengo e pagarono la liquidazione al fedele Castellano, pregandolo di restare ancora per qualche tempo al fine di espletare le pratiche di divisione dell’eredità e in attesa di trovare un nuovo funzionario. I fratelli Tornielli si riunirono nel giugno del 1488 nella rocca di Pavia al cospetto di Giovanni Galeazzo Maria Sforza e di Ludovico il Moro, per ricevere i criteri di divisione dell’eredità. A Manfredo toccò il feudo di Briona e agli altri fratelli i feudi di Barengo, Sizzano, Solarolo e Maggiora.

Finalmente, nella dolce giornata del 6 settembre 1488, i discendenti dei Tornielli si ritrovarono nella rocca di Barengo e liquidarono completamente Giovanni Bagnazio, liberandolo dai suoi impegni amministrativi. Rigenerato da una nuova libertà e una certa tranquillità economica, il vecchio Castellano di Barengo pensò come meglio investire i suoi denari. La scelta cadde su terre e beni immobiliari nel paese dove aveva vissuto l’intera esistenza.

Ma quella prima casa in “ruga nova” era la più cara, quella che direttamente il conte Melchiorre aveva pensato per lui, che più lo interessava dal punto di vista emotivo ed estetico. Si trattava di un edificio vecchio ma signorile, risalente al 1200, e le sembianze erano quelle di un luogo dedicato alla preghiera, forse un antico monastero. Nonostante la sua lunga esperienza, il pensiero di come meglio trattare tale dimora non lo abbandonava mai. Considerando anche l’evidente posizione arieggiata, il buon Giovanni Bagnazio non comprendeva perché la sua abitazione si trovasse nella via chiamata “dei Sette Venti”, dato che otto erano quelli già conosciuti.

I lavori di ristrutturazione iniziarono lentamente e seguiti con grande attenzione dall’ex Castellano. Nel 1495 comprò una pezza di terra arabile e vignata nella località di Barengo allora chiamata Castignoli. Questo dimostrava il suo interesse per la viticultura e ne ispirò anche i lavori di ristrutturazione. Mantenne certe caratteristiche della struttura e ne evidenziò altre, fece dipingere il fregio nella stanza che doveva essere adibita a luogo conviviale, trasformò l’uso religioso di alcuni spazi in locali più confortevoli, elevò alcune pertinenze e fece un’arcata laterale per l’accesso.

La costruzione era comunque riparata dal muro di cinta e si allungava per diverse decine di metri verso la località Baraggiolo, a est dell’abitato, che da lì a pochi anni avrebbe accolto, in epoca di epidemie di peste, l’oratorio campestre di Barengo dedicato a San Rocco, a poca distanza dalla “via dei Sette Venti”.

Il documento che attesta la donazione a Giovanni Bagnazio